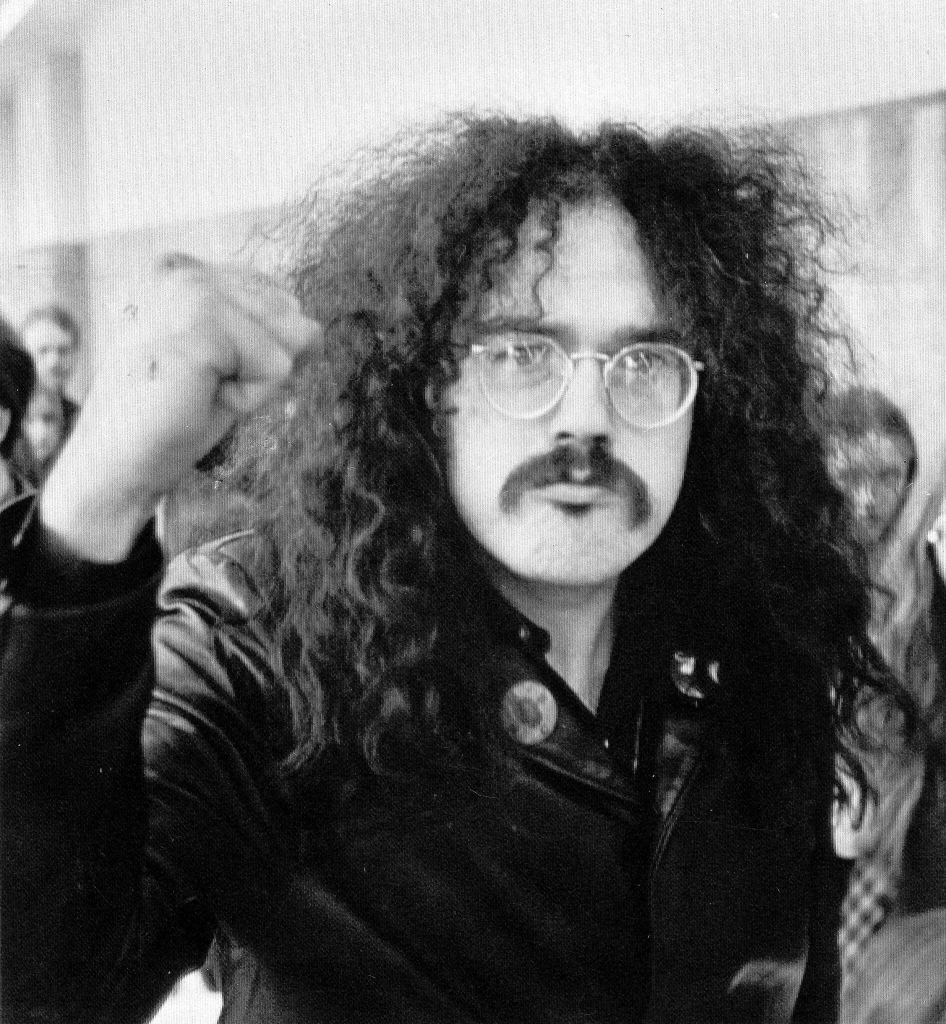

Troppi articoli “per” in questo periodo. Oggi è il lugubre e sofferto turno di John Sinclair, magnifico leone della controcultura americana che ho avuto il privilegio di incontrare dieci anni fa qui a Londra. Un’intervista memorabile di cui ho ancora un’ora da sbobinare, cosa che farò quanto prima. Ci incontrammo in una casa che gli avevano prestato a sud della capitale, all’epoca faceva da endorsement vivente per un coffee shop di Amsterdam dove vendevano i “suoi” semi. Era venuto per un piccolo gig di spoken word dei suoi versi fradici di beat generation corretti con una sana militanza rivoluzionaria al 12 Bar di Denmark Street, prima che lo chiudessero per la consueta immobiliarizzazione della cultura. Sinclair ERA uno dei Freak Brothers anche se molto più intelligente, e presiedette a una leggendaria fase di rivolta giovanile prima che con la glorificazione dell’avidità e dell’ingordigia materiale degli anni Ottanta gli Stati Uniti contagiassero tutto il cosiddetto Occidente. Manager dei potenti MC5 – di cui anche Wayne Kramer è recentemente scomparso – fondatore delle White Panthers, vittima di un framing dei pigs dell’FBI che gli costò una sentenza di dieci anni di galera da cui fu salvato anche grazie a John & Yoko, Sinclair è stato un personaggio straordinario, lucidissimo come si evince da questa intervista, nonostante avesse/proprio perché aveva, durante la nostra fluviale conversazione, a un tratto tirato fuori non so da dove un magnifico scrigno di legno lavorato a mano dal quale, grazie a una piccola, magica torsione, erano sbucati tanti piccoli alloggiamenti recanti una succulenta cima ciascuno. Un magico offertorio che incontrò il mio deliziato sbigottimento.

E chiedo scusa se la ripubblico.

John Sinclair «sono comunista ma non dogmatico»

«Ho sviluppato il mio attivismo scoprendo Max Roach e Charles Mingus. Quando mi resi conto che tutta la musica che ascoltavo da piccolo era suonata da neri, cominciai a chiedermi: «Come mai sono sempre loro a produrre buona musica, mentre tutto il resto è così blando e scadente?». Sarà anche logora – perennemente affibbiata a fotomodelle, scarpe da ginnastica, calciatori e macchinette per il caffè – ma è definizione che gli si attaglia perfettamente: John Sinclair è un’icona. Classe 1938, poeta beat, storico e filologo del jazz, autore di libri e di infinite note di copertina di dischi, attivista antiproibizionista, promoter, manager ed eminenza grigia degli MC5 – la band di Detroit che alla fine degli anni Sessanta, assieme agli Stooges di Iggy Pop, innescò l’accecante autocombustione del punk quasi un decennio prima del punk – Sinclair è stato un formidabile motore della controcultura hippie e radical americana.

Autentico hipster e white negro, come definì Norman Mailer il cultore bianco del jazz degli anni Quaranta, bestia nera del FBI e di Nixon, caustico agitatore politico, cresciuto nel culto dei maestri del Be-Bop, fondò le White Panthers, partito rivoluzionario di studenti bianchi solidale con le pantere nere e unica formazione politica scaturita da una band rock’n’roll. Il loro «totale assalto alla cultura» piccolo-borghese, perbenista e segregazionista americana dell’epoca fu fiammata effimera quanto epica, culminata nel suo arresto per possesso di marijuana (condanna a dieci anni per aver offerto una canna a una poliziotta in borghese). Il suo rilascio avvenne dopo quasi due anni e mezzo con l’organizzazione dell’imponente raduno-concerto «John Sinclair Freedom Rally» alla Crisler Arena di Ann Arbor, in Michigan, il 10 dicembre 1971, quando una impressionante schiera di artisti, fra gli altri John Lennon e Yoko Ono, Stevie Wonder, Allen Ginsberg e Phil Ochs parlarono e suonarono per otto ore davanti a 15 mila persone.

Finito il Vietnam, mandato a casa Nixon, dal 1975 in poi, mentre il rock diventava il monumento ingordo e megalomane di sé stesso, l’America sarebbe tornata al proprio business as usual.

«John Lennon? Mi ha tirato fuori di prigione, dalle fauci della morte, dalla carcassa di un’auto in un incidente. Se ne esci vivo non ci pensi più all’incidente. Io ero illeso. È stato un periodo terribile e non penso più alla galera. Se mi punti una pistola alla tempia e mi dai diecimila dollari, forse ci ripenso. Certo che mi piace la canzone che ha cantato per me. È più bella di Imagine!»

Sa di mentire Sinclair, il cui ultimo album di spoken word, Mohawk, è appena uscito. Oggi vive ad Amsterdam, è una specie di gran sacerdote dell’erba nella scena coffe shop della capitale, ha un programma culto a Radio Free Amsterdam, ma non ha mai smesso di scrivere ed esibirsi nei suoi spettacoli, dove declama versi che bruciano di eterna passione per il jazz e i suoi maestri: Monk, Coltrane, Parker, Gillespie, Mingus. L’album è prodotto da Steve Fly, batterista, Dj e producer inglese. «Mi piacerebbe poter dire di essermi imbattuto in John a New Orleans, ma in realtà l’ho conosciuto via radio, ascoltando uno dei suoi programmi,» dice Steve, che potrebbe tranquillamente esserne il figlio, mentre gira un sapido joint, il primo di una serie.È un terso pomeriggio primaverile a Lewisham, in casa di loro amici, qualche giorno dopo il concerto nello storico 12 Bar Club di Denmark Street. Il laptop di Sinclair ulula free jazz stridente e incazzato. «Amo molto Amsterdam, è un posto ancora molto cool,» dice John in un morbido rantolo dalla forte cadenza del Midwest. «Ci siamo incontrati in un coffe shop di Amsterdam dove io ero poeta in residence. Per me il mondo dell’erba e quello dell’arte sono la stessa cosa. Mi muovo tranquillamente in entrambi.».

Mohawk si compone di dieci brani costruiti sul suo poema always know: a book of monk. «Scrivo versi da cinquant’anni, ma per me è sempre la stessa cosa; ieri, oggi, 30 anni fa.» Un percorso cominciato appena adolescente, «La prima volta che ascoltai Ray Charles e Wynonie Harris. Mi diedero il senso di qualcosa di grande e così è rimasto. Rimasi pietrificato da quella bellezza. Per Steve, che appartiene alla MTV generation, «È stato un percorso più intellettuale, attraverso i libri. Ma quando ho ascoltato la prima volta Miles Davis, negli anni Novanta, mi sembrava musica del futuro.»

Chiedere a Sinclair cosa pensi oggi del debito della musica pop nei confronti del jazz e del blues è un vicolo cieco. «Musica popolare è un termine senza senso per me. Monk non è musica popolare, come non lo sono Sun Ra e Muddy Waters. Non ha alcuna profondità emotiva o intellettuale, per questo non la seguo. Mi piaceva il rock and roll negli anni Sessanta, pensavo fosse l’antesignano di qualcosa di diverso. Ma da metà degli anni Settanta in poi l’hanno spento, è diventata musica di – e per – ricchi.»

Alla domanda se ritiene possibile oggi produrre qualcosa di davvero controculturale, lui che è un vero hipster in un’epoca in cui questa parola descrive individui ossessionati dal passato da un punto di vista puramente estetico e formale e le cui foto patinate appaiono su riviste pseudo-alternative ribatte sarcasticamente.

«La controcultura americana non è affatto morta, fiorisce! Si vende a peso, al dettaglio: un tatuaggio duecentocinquanta dollari, centocinquanta per dei jeans strappati o un paio di stivali. È storia vecchia. Già On the Road fece vendere milioni di paia di Levi’s.» Sta citando, senza alcuna amarezza, William Burroughs.

Steve non condivide il pessimismo del maestro. «Esistono realtà che rifiutano questa logica rigorosa, che confondono i piani. Wikileaks, Snowden, esprimono una reazione. Più cerchi di ingabbiare e di controllare qualcosa, più questo sfugge, è quasi un principio. Tutto è tenuto insieme dal linguaggio ed è da lì che bisogna partire per reagire. Per questo il jazz è importante: sfalsa i piani e introduce una dimensione alternativa grazie alla distruzione della struttura.»

C’è stato Occupy Wall Street, per esempio. «E ora dove sono?» chiede retoricamente Sinclair. «Hanno fatto cose buone ma non è durato. Per fare davvero qualcosa devi per prima cosa spegnere la televisione, uscire dalla realtà della comunicazione. Non si può stare nel e contro il mondo allo stesso tempo.» Chiudersi a riccio, insomma. «Non mi interessa la cultura contemporanea o la celebrity culture. Non conosco un attore, non guardo video o ascolto musica pop, per me Madonna o Lady Gaga o 50 Cents sono figure caricaturali. L’unica mia frivolezza è il baseball. Sono un fan dei Detroit Tigers.» Già, Detroit. Immensa città industriale abbandonata, un luogo ormai al di là della più scatenata immaginazione cyberpunk. «Ero lì appena dieci giorni fa. Quel posto è un relitto, ha cominciato a decadere già quarant’anni fa, i neri sono stati buttati fuori, due, tre generazioni di giovani non hanno mai saputo nemmeno cosa fosse un lavoro.»

Sinclair ha ricavato la sua visione del mondo dai beatniks. «On the road uscì nel settembre 1957, tre settimane dopo compivo sedici anni, lo divorai. Ero cresciuto in una cittadina di provincia di bianchi: leggendo Kerouac scoprii un mondo che non credevo esistesse né che potesse esistere, mi dissi «È qui che voglio vivere.» Poi vennero Ginsberg, Burroughs e tutti gli altri. «Per tutta la mia vita ho cercato di vivere in quel mondo, dove le persone parlavano, fumavano erba, ascoltavano jazz. Non avevamo soldi ma non importava. Al massimo servivano a trovare da fumare, non interessavano a nessuno. E lì sono rimasto. Non ho ceduto. Anche in galera, mentalmente ero sempre lì.»

Che la ribellione si fosse sviluppata proprio negli anni Sessanta in America, il luogo dove il boom consumista stava raggiungendo livelli stellari, non è affatto strano. «C’era davvero l’idea di aver trovato qualcosa di meglio, di diverso. Ero un ragazzino middle class in una cittadina di bianchi. Se avessi continuato quel percorso magari sarei diventato il senatore del Michigan. Odiavo l’università, ma era sempre meglio che lavorare.» L’impatto del jazz, il suo livello di comunicazione non verbale, serviva a trascendere gli angusti limiti della logica aristotelica, era un modello per la critica e la distruzione dell’ordine sociale imposto dal conformismo e uniformità borghesi. «Viene dall’Africa, un posto dove le persone comunicavano attraverso le percussioni con la divinità per ottenere la pioggia. Ancora oggi sento molto più vicino a un mondo del genere.»

Il colloquio è un otto volante emotivo in cui Sinclair alterna momenti di grande razionalità ad altri di languoroso abbandono. «Quegli anni? Sono stati grandi, vorrei tornassero. Eravamo un movimento di massa, diventammo enormi, soprattutto grazie al rock and roll. Loro hanno vinto, certo, ma noi abbiamo cambiato la cultura. L’obiettivo primario era uscire dal Vietnam: una volta raggiunto, tutto si sgonfiò. Molti di noi avevano una visione più ampia, eravamo comunisti. Volevamo trasformare Detroit, abbiamo lottato per sette anni, poi in troppi abbandonarono, tornarono all’università, a cercarsi un lavoro, a mettere su famiglia e spostarsi nei sobborghi per evitare i neri. Mentre la destra, contro la quale lottavamo, non ha mai smesso di lavorarsi la società americana fino agli anni Ottanta, con l’arrivo di Reagan. Fino a questo poverino che c’è adesso (Obama, ndr) circondato, come lo era Carter.»

Oggi, lontano dalla cacofonia di questo mondo che implode, Sinclair trova rifugio più che mai nel suo amore di una vita, la musica e la poesia. Adora Amsterdam, per lui è ancora un luogo libero, nonostante l’avanzata della destra xenofoba e la commercializzazione imperterrita. La città gli manca. «Ho cercato di contrastare tutto questo, ma ho perso. Se ti accorgi che non funziona, sei un idiota a insistere. Alla fine non c’era più un movimento di massa che giustificasse la lotta. Molti di noi sono passati dall’altra parte e sono diventati i più grandi figli di puttana del mondo. Non tutti, ma la maggior parte. La mia generazione era fantastica, ma si è trasformata in una montagna di merda. Ho imparato la lezione.» Si dice comunista «I’m a commie, really» ma rigorosamente non dogmatico. «Non ho una teoria, non ho Trotzkij, non ho dei. Ho mille dei. Non esiste un unico dio, il nostro problema come specie comincia col monoteismo. Ma una preghiera tutti i giorni la faccio. Perché crolli la borsa. «Kick out the Jams, motherfuckers!»

(il manifesto, 25 giugno 2014)